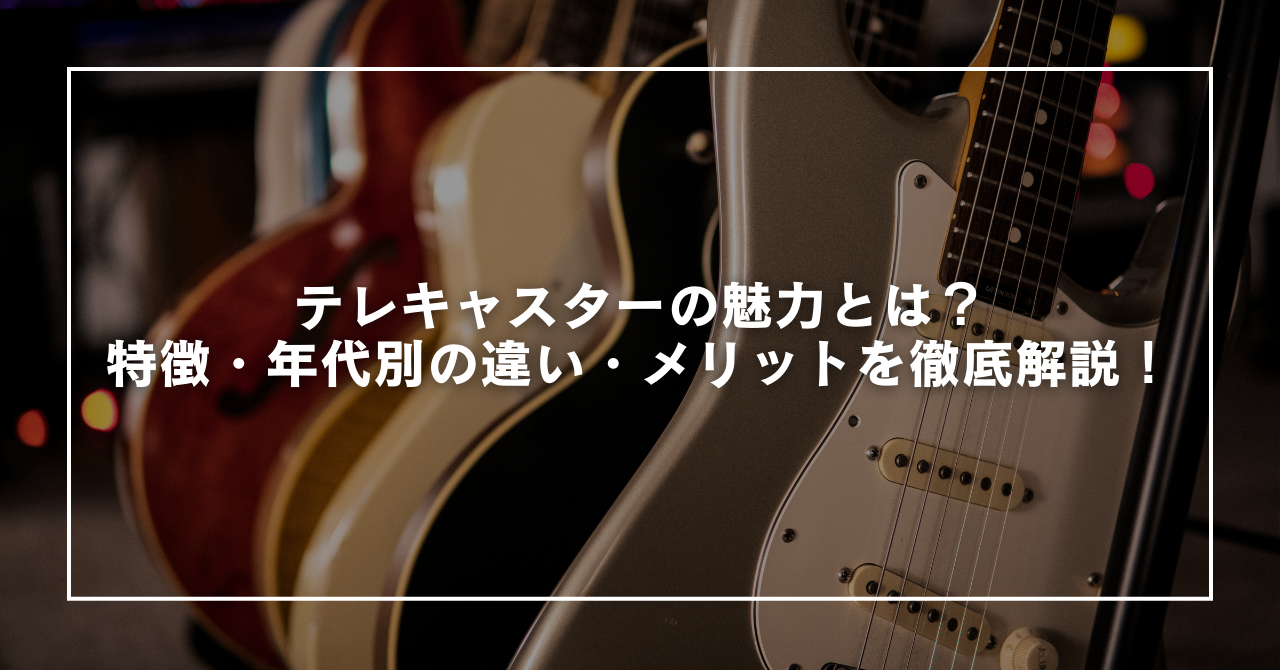

エレキギターの定番モデルのひとつであるテレキャスターは、シンプルなデザインと明瞭なサウンドが特徴です。1951年に登場し、カントリーやブルース、ロックなど幅広いジャンルで活躍してきました。軽量で扱いやすいボディ、歯切れの良い高音域、そしてメンテナンスのしやすさなど、多くのギタリストに支持される理由があります。

また、年代ごとに仕様の違いや進化があり、それによってサウンドや演奏感も変化してきました。本記事では、テレキャスターの基本的な特徴、年代ごとの違い、メリット・デメリット、さらには有名な使用ギタリストについて詳しく解説します。テレキャスターの魅力を知りたい方、これから購入を検討している方はぜひ参考にしてください。

テレキャスターの基本的な特徴

シンプルな構造と耐久性

テレキャスターは1951年に登場した、世界初の量産型ソリッドボディ・エレキギターです。シンプルなデザインと堅牢な構造が特徴で、ボディは平坦な一枚板、ネックはボルトオン方式(ネジ止め)を採用しています。メンテナンスのしやすさも魅力の一つです。

その一枚板を元にした形状から、中には木材以外の珍しい素材でテレキャスターを個人的に製造してソリッドな音を追い求めている人も…

明瞭なサウンドと高いアタック感

2基のシングルコイルピックアップを搭載し、特にブリッジピックアップはメタルプレートに固定されているため、歯切れの良い高音とシャープなアタック感を生み出します。カントリーやブルース、ロックなどのジャンルで特に重宝されています。

そのアタック感は唯一無二と言っていいですね。

余談ですがストラトでテレキャスの音を出せるように、、ミックスの考え方を転用して、音のアタックの成分を強調するためにEQでハイをキンキンに上げるという手法をやったりもしましたが、正直やはり別物です。そもそも論として、仮にものすごく効きがいいEQがあったとしてもストラトの音をテレキャスの音に変えるというのはやはり不可能で、音がぐちゃぐちゃな方向にバランスが崩れていくだけです。

なので音を変えるというよりも元の素材を活かすように整えるような使い方をするのが良いです。

配線などをいじってmodifyする方法もあるようですが、そこまでいくと自分の出したい音に合った素材を手に入れたほうが早いように思います。テレキャス買おう。

3ウェイセレクターによるサウンドバリエーション

標準仕様では、3つのピックアップ選択が可能です。

- フロント:太く甘いサウンド(ジャズやバラード向け)

- ミドル:バランスの取れたサウンド(万能型)

- ブリッジ:エッジの効いた鋭いサウンド(ロックやカントリー向け)

年代別のテレキャスターの違い

1950年代(ヴィンテージモデル)

- 初期は「Broadcaster」「Nocaster」という名称で販売

- 1954年以降、ピックガードが白に変更(ホワイトガード期)

- サウンドはやや太めで暖かいトーン

1960年代(CBS期)

- 1965年にフェンダー社がCBSに買収される

- ネックがやや太くなり、サウンドも少し丸みを帯びる

- カントリーだけでなく、ブルースやロックでも人気が上昇

1970年代以降(モダン仕様の登場)

- 6連サドルの「モダンブリッジ」が登場し、より細かいイントネーション調整が可能に

- ピックアップのバリエーションが増え、ハムバッカー搭載モデルも登場

- 音楽ジャンルの幅が広がる

テレキャスターのメリット・デメリット

メリット

- シンプルな設計でメンテナンスが容易

- クリアでアタックの強いサウンドが魅力

- カントリー、ブルース、ロックなど幅広いジャンルに対応

- コンパクトなボディで軽量

デメリット

- テンションが強めで初心者には弾きづらいことも

- ブリッジ部分のサドル調整が少し難しい

- ストラトキャスターと比べると音作りの幅が狭い

最初の一本としても軽くていいとは思いますが、弾きやすさや音作りのしやすさを考えるとある程度自分のやりたい曲が出てきたタイミングがベストかも知れないですね!

まとめ

テレキャスターは、そのシンプルなデザインとシャープなサウンドで、多くのギタリストに愛され続けています。初心者には少し扱いづらい面もありますが、その明瞭な音色とダイナミックなアタック感は、どの音楽ジャンルでも十分に活躍できる武器になります。

新しいサウンドを求めるギタリストにとって、テレキャスターは間違いなくおすすめの1本です。

コメント